终将步入“死亡螺旋”?“潮牌已死”结论为时尚早

潮牌服饰最早起源于20世纪60年代的美国,80年代开始进入日本原宿,潮牌逐渐变得多样化;千禧年之际,潮牌服饰成为不少明星的日常服装,从而被大众熟知;2010年后,潮牌有了新的文化内涵,逐渐走向大众。对于潮流爱好者而言,只要能够体现独立精神、有态度、并拥有独特设计的品牌都是潮牌;潮牌的设计理念大多源自美国的街头文化,融合滑板、嘻哈、街舞、篮球、DJ等元素,表现了年轻人追求独立、反抗和个性的精神,是青年亚文化的集合。

但近年来,一些曾经红极一时的潮牌却热度不再,潮牌是不是不行了?

比如东亚潮流老家日本,传来关停 Evisu 日产线的消息。千禧年左右的 Evisu 也是日本街头时尚话语的代表,如今它的陨落也再次应验着潮牌诅咒——潮牌终将步入死亡螺旋。

01

日潮中的时代眼泪

想必对不少 80 后 90 后来说,潮流启蒙很大几率都源自香港明星。

香港明星的采访一贯精彩,还记得听到他们在采访中提及“养牛大户”(即收藏上百条牛仔裤)、“用盐养裤”(即牛仔裤的清洁用盐而非清洁剂)时,脑中闪过类似“有钱明星的怪癖”之类的念头。

香港明星上身的品牌很多来自日本,大陆年轻人也因此辗转了解到不少日潮品牌,其中就包括一开始提到的日潮品牌 Evisu,在潮流教育尚未深入人心的时候,被叫做福神。

不少人应该眼熟过在裤腿上画着显眼大 M logo 的牛仔裤,这个如今看来过分浮夸的标识起初其实也只出现在裤兜上。

早在上个世纪 90 年代初,美国复古牛仔在日本市场供应紧俏,日本人山根英彦嗅得商机,自立门户开始售卖日本本土出产的牛仔裤,玩笑之下便在裤兜上手绘了海鸥图案。

众所周知,时尚业只要搭上手工二字便能卖出高价。Evisu 靠着精良材质,手工绘制图案的设计,以及每日极低的出品量,物以稀为贵,很快就从日本火到了英国、美国等西方国家。

承载着日本奢华工艺的 Evisu 作为牛仔裤中的王中王,洗刷去美国大兵裤的血统,摇身成一裤难求的奢侈品。作为首个将牛仔裤卖回美国原产地的日本牛仔品牌,Evisu 亦也象征着美国时尚界对日本工艺技术的崇拜。

千禧年间,彼时流行文化的领军者像贝克汉姆、Jay Z、 Beyoncé 等明星都在穿 Evisu ;Evisu 还出现在了黑帮电影、 rapper 歌词里。

Evisu 成为了美国街头流行文化不可或缺的一环,也成为了提及潮流文化时,不得不提的街头服饰品牌。

在成立后的几十年里,Evisu 细分出多条产品线,但其中福神 Evisu 日产线仍保留了很多品牌初创时期的工艺设计,因而日产线可谓是整个品牌的灵魂所在。

NO.1 系列代表着日版最高品质,只在日本出售

如今 Evisu 日产线的关停,不少死忠粉丝也都纷纷跑到官方 ins 下要说法。

日产线产品产量低门槛高,出了日本难买到;明星不再穿 Evisu ,潮流影响力下降, Evisu 日产线的关停实际上也算得上是有迹可循。

失去灵魂的 Evisu 是否还能复活,重获潮流话语权?短时间内很难预测。

但Evisu 的没落不免让人又想起 Virgil Abloh 的那句神级预言,

“街头服饰离死不远了”。

02

一个潮牌的没落史

最近这几年,做潮牌的多,卖潮牌的也多,但卖不出去的潮牌更多。

和 Evisu 同时期的 A Bathing Ape,2010 年因销量下滑严重被卖给了香港 I.T 集团;曾经火到和顶奢联名的 Supreme ,在被 Vans 母公司收购后的第二年,就开始业绩下滑;前两年被哄抢的 essentials ,早已进入折扣清仓甩卖阶段。

除了上述的这几个品牌,不少曾经耳熟能详的潮流品牌,如今也都在纷纷进入死亡螺旋之中,逐渐丧失曾经的品牌影响力。

曾经在 4 年内年销售额能暴涨 21 倍的街头潮牌 Off-White,自 2021 年热度开始下滑后,今日在大陆已悄然开始关停多个门店;

热度同样红极一时的 Vetements,如今在先锋买手店中已难寻得它的踪影。

这些状况都展现了潮牌耐力不足的窘境。

不是没人买潮牌了,而是玩老一套设计的潮牌,大众不买账了。

街头服饰品牌之所以能在短时间内被大众接纳,往往是因为服装上的设计元素接住了当时青少年群体的时代情绪。

肥大的工装裤、宽松的卫衣、叛逆躁动的宣言大 logo、影射反叛情绪的迷彩、有图腾意向的夸张花纹,这类元素排列组合一下,很容易便能推导出某个潮流品牌的标志性设计。

元素设计成本不高,复刻成本还很低,很容易导致一种局面 —— 火起来一个潮牌,养活多个趋同化的潮牌和假货商。

同质化产品的竞争,假货横行的形象重创,一段时间还是当红炸子鸡的潮流品牌,很容易就变鸡肋。

除了设计上容易暴露致命伤,潮流品牌质量不行、面料一般、保值率低也是经常被诟病的。

另一方面,做潮牌避不开的,就是经济上的“捉襟见肘”。

相比起动辄有千亿集团支撑的时装品牌,独立起家的潮牌很容易就遇上经济危机。有的潮流品牌甚至在尝试扩增之后,反倒迅速进入财政危机。

上个世纪 Vans 尝试从滑板领域扩张至运动市场,结果大量生产的运动鞋却在市场遇冷,最终导致公司破产。而 VF 集团于 2004 年收购 Vans 后,这个品牌才重新开始重获生机。

如今加入大型控股集团的潮流品牌也不少,还有像被 IT 收购的 A Bathing Ape,被 Vans 母公司 VF 集团收购的 Supreme等等。HUF的创始人甚至直言“被收购可以带领品牌到达自己无法到达的更高层次”。

小体量难撑,“小而美”无法做大做强已经成为时尚行业的一道铁律。

即便在时装品牌中亦是如此,Alexander McQueen 向开云集团出售一半股权后,才得以继续延续同名品牌;上个世纪与 Chanel 齐名的 Schiaparelli,关停了近半个世纪,被 Tod's 集团收购后,短短 7 年,便重回高级定制的巅峰。

大型控股集团能提供的资源倾斜也不仅仅于此,尤其在这个流量为王,比声量的时代。

所以现在不少流量明星的副业,都在做自己的潮流品牌。

早期的日潮品牌,如今后来居上的韩潮品牌,则更是如此,它们能卖的火热很大程度也和某个热门 rapper、流行明星穿上身有关系。

对于成熟的时装商业品牌来说,为代言人花钱不难,难的反倒可能是审核代言人。

但就像 Prada 无论翻车了多少个流量代言明星,品牌财报依旧蒸蒸日上,但潮流品牌反倒有可能因为明星们不穿了,衣服就卖不动了。

有意思的是,从长远来看,背靠大控股公司的时装品牌的确更有财力拉长时间轴,将品牌历史写成历史,但潮牌很大概率只能被写进历史。

而时装品牌在长达数十年的发展里,又能靠多方维度的设计,积淀层次够丰满的品牌印象,积累下稳定的受众群体,这些,都是潮牌在短时间内很难获得到的。

日本繊研新闻在采访 23 年毕业的时尚专业学生中,受欢迎的前 10 品牌设计师皆成立了处于成熟体系中的时装品牌。

不过,就像前面提到,如今已有不少被大型控股集团收购的潮流品牌。

那这些获得资本注资的潮牌们续命了吗?

实际上,商人天生逐利,集团收购后往往更倾向在成熟工业产线中,投入大量生产,从小众限量走向成规模商业化。

甲之砒霜,乙之蜜糖。之于集团母公司,大众化提高了利润,但之于原有粉丝,大范围贩售冲淡了品牌的独特性,简单来说,“没有那味了”。

靠饥饿营销和街头反叛概念起家的街头品牌,卖得多反倒致命。

而规模贩售,无疑是在将受众与品牌隔绝开来,也是这类品牌影响力迅速下滑的导火索。

小众品牌走向商品化,对那些早已择道,选择了主流时尚体系的设计师品牌来说,或许丧失原本受众只是进阶路程上的阵痛期;但对于基于街头文化打造的潮流品牌来说,起步阶段打造的“反叛主流”形象,商业化后总会变成回旋镖,镖镖必达。

曾经“叫嚣”着绝对不会被收购,以此表达特立独行、“至高无上”品牌概念的 Supreme,一经被收购,狂热死忠粉丝因认为 Supreme 不够 cool 了,以烧掉珍藏的 Bogo Tee 抵制。披上商业外衣的 Supreme,这几年影响力明显已然下滑。

面对潮牌已死的言论,或许有人会问,前几年顶奢品牌们不都是在和潮流品牌联名吗?街头品牌设计师不都在入主奢侈品牌吗?怎么说潮牌就没落啦?

实际上,潮流品牌在时尚圈中从未真正挺直腰杆,掌握决定权。

前约十年的时期,由 Kanye West、Virgil Abloh、Demna Gvasalia等人的引领下,街头潮流文化迎来了井喷式的发展时期,俘获了大批有高消费能力的年轻人的芳心。

顶奢时装品牌与潮流品牌合作,找有潮流品牌运营经历的人任创意总监,目的正是拓展年轻市场。

反观这些受到青睐的潮牌设计师们,其实也不难理解,为何他前脚还在大放厥词,后脚转头就丢下兄弟,义无反顾投进“大金主爸爸”的怀抱。

毕竟顶奢大牌伸出的橄榄枝,诱惑真的很大。

在顶奢线上做出来的设计即便依旧很潮牌,但如今身价不同往日,创作拥有更高的定价,最重要的,笔下的设计不再是简单的潮牌,而是被 vic 们接受的顶奢设计,也能被计入“史册”。

正如对于普通人来说,找到好工作,一份精心设计的简历很重要;而对设计师来说,做潮牌,做一个名气很大的品牌,就是在给自己做一块垫脚石、一面金字招牌。

潮牌主理人跳槽跑路不稀奇,不少体量小品牌的设计师,也都选择了相似的职业上升路径。不乏小品牌设计师去任时装品牌客座设计师,或是同时横跨于两个品牌,一面负责高奢一面维系自己品牌、每年高产多季设计的卷王。

本质上,背靠大树好乘凉,一如前文所提,设计师做出名气,转投大控股集团旗下的顶奢品牌,是很明智的选择。

但如今看来,潮牌自内到外终归被收编已成趋势,这实则也暗喻着时尚产业的语序依旧存在自上而下的潜规则。

03

潮牌已死?但也没完全死

服装行业可以说是竞争最激烈变化最快的行业之一,三十年河东三十年河西,这些潮牌的崛起和衰败真是“眼看他起高楼、眼看他宴宾客、眼看他楼塌了”。

导致衰败的原因中,最重要的是小众品牌走向主流的商业化策略与品牌故事之间的矛盾。在2020年威富集团收购Supreme时,就有不少业内人士对Supreme的未来持悲观态度;而更早些时候,2019年第三季度,Off-White登上全球热门时尚品牌榜首时,创始人Virgil Abloh在随后接受媒体采访时就说“街头服饰离死不远了”。依靠独特设计起家的潮牌本身就限制了其规模化的路径,有服装行业内人士表示,能形成大规模体量的服装品牌,产品设计不是绝对制胜因素,而是依靠强大的运营能力和供应链,反过来说,如果走设计路线,必定无法形成大规模。同时,潮牌近一半的市场份额是由10%的超级用户贡献的,他们更加关注潮牌的品牌故事、设计理念和文化态度。以Supreme为例,被收购之后,这些超级用户就开始逐渐流失,而随后Supreme宣布放弃限购,每周定时抢购成为了过去式,商业化的同时,Supreme的“反叛”、“炫酷”的理念随之消失。

另外一个重要原因则是潮流趋势和消费者购物偏好的改变。有研究显示,经济下行的不确定时期,消费者的购物偏好会变得更加精明和理性。中产倾向于消费降级,选择价格更亲民的品牌,如近年来一些定位介于大众和奢侈品之间的轻奢品牌就卖不动了;富裕阶层则倾向于购买更保值的头部奢侈品,这一点,从奢侈品行业最近一两年来开始放弃“年轻化”,转而重新打造经典款、“致敬品牌的根源”的产品策略也可以看出来。此前也有奢侈品行业媒体报道,北京三里屯、太古里正在逐渐放弃一些小众品牌,取而代之的是头部奢侈品旗舰店。

而在Supreme和Vans销量下滑的2022-2023年,同属于母公司威富集团的户外品牌The North Face收入则在不断增长,成为了威富集团的亮点品牌,这也印证了潮流趋势的变化。近日,淘宝发布的《淘宝iFashion2023服饰行业秋冬趋势白皮书》提到的2023秋冬七大风格趋势中,轻量户外位列第五。潮流趋势变化飞快,排名第一的甜心芭比风格几乎完全由电影《芭比》带火,很少有哪个风格能够长青。

但如果以此下结论“潮牌已死”恐怕为时尚早。

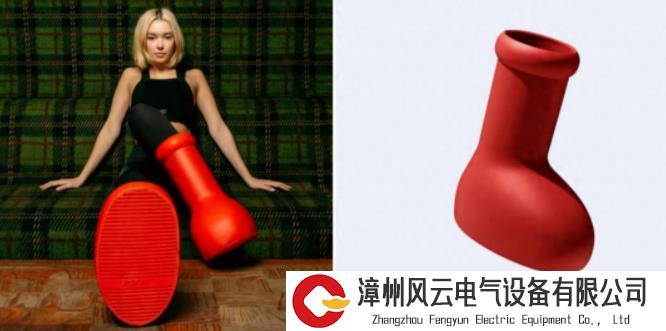

曾经被Supreme吸引的这一批年轻人年纪渐长,可能开始涌向低调的老钱风、静奢风和头部奢侈品牌,而新的年轻一代消费者喜欢的街头服饰则有了更多的选择。这些新品牌的体量虽然还不能与 Supreme 相比,但已经成为了新兴潮流品牌中的领头羊,引起了Z世代消费者的关注,比如通过阿童木大红靴在社交媒体引起广泛关注的 MSCHF,引发排队买鞋热潮的 Corteiz,美国街头服饰爱好者必去的 Aimé Leon Dore。

与此同时,也有时尚界人士指出,现在已经很难定义街头潮牌了。在奢侈品大牌频繁推出连帽衫、运动鞋和T恤时,街头服饰也开始推出更传统奢华的高级时装,街头潮牌的定位开始变得模糊。潮牌自入市即是小众文化的代表,小众意味着并不具备规模化商业的基础,如今小体量的新潮牌是继续保持小众风格还是走Supreme的老路试图商业化,我们不得而知。

结语

潮流圈瞬息万变,上一秒才赢得所有潮流爱好者的新锐品牌,在下一秒也可能被所有人遗忘。潮牌的发展靠的是现象级的爆款,但偶发的爆款并不意味着品牌的长期发展;同时,潮牌的个性文化是核心竞争力,一旦大众化就会失去有潮牌所标榜的个性文化内涵。既要一直有爆款,又要保持新鲜感,既要保持态度,又要紧随时代潮流。潮牌面临的困境,大概就是叫好和叫座无法兼得。

同类文章排行

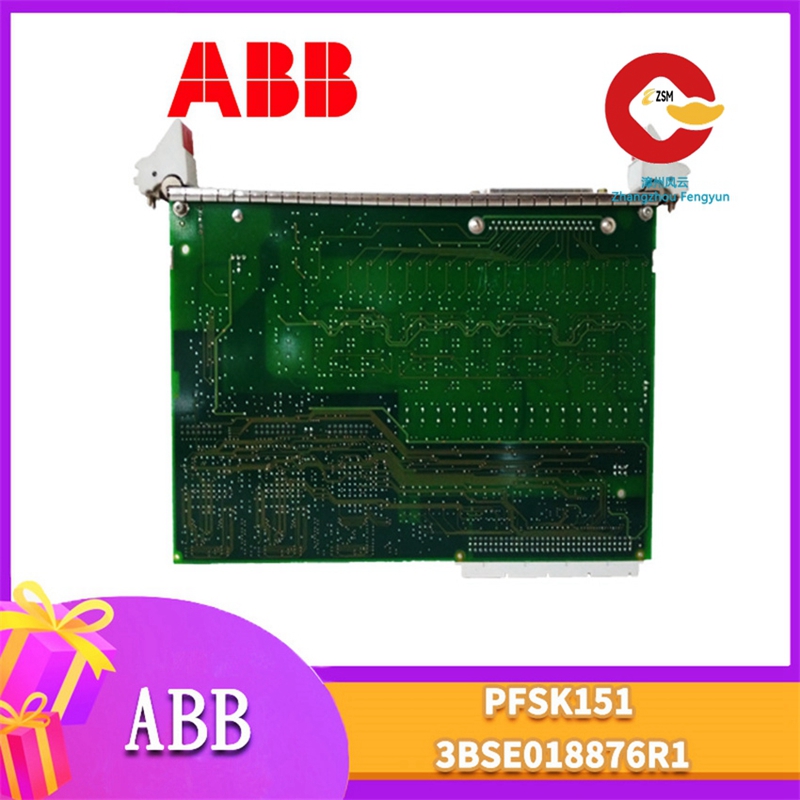

- 5SHX1960L0006 3BHB016120R0002

- 怎么联系业务?

- ABB厦门工业中心“碳中和”园区示范基地落成

- 3500/22M 288055-01 表面检测系统分类性能的

- 3500/33-01-00 全集成线扫描接触式图像传感器

- 协作机器人市场能否在后疫情时代迎来二次增长?

- 5SHX1960L0006 3BHB016120R0002

- 辉瑞6年的工业数字化转型历程与成果

- 3500/34 125696-01 相机用于开发眼睛研究的瞳

- 5SHY4045L0003 3BHB021400 克服制造

最新资讯文章

- CI535V26 3BSE022161R1 凯本隆SC30双

- SB510 3BSE000861R1 智能驾驶领域再迎新动作

- RB520 3BSE003528R1 CMA三十而立:埃夫特

- SC520 3BSE003816R1 皮尔磁即将亮相汉诺威工

- SC520M 3BSE016237R1 智辟新天地!ABB机

- CS513 3BSE000435R1 ABB赋能广东阳江能源

- MB510 3BSE002540R1 ABB推出水和废水能源

- SC510 3BSE003832R1 将人工智能嵌入全线业务

- SR511 3BSE000863R1强生公司将以7亿美元出售

- RF533 3BSE014227R1 龙沙从罗氏收购加州生物